【本に助けられ、本で人を救う書店主の物語】

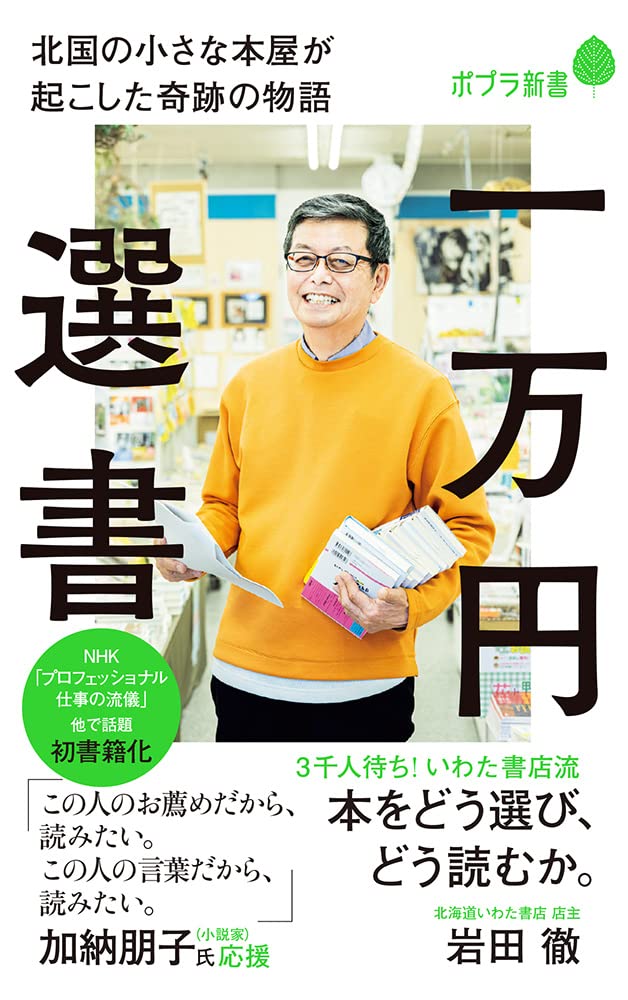

いわた書店 店主・岩田徹氏が、『一万円選書』と題して、常時3,000人待ちといわれる一万円選書を書籍上で疑似体験しながら、本と生きる素晴らしさを語り尽くす一冊。

もくじ

■書籍の紹介文

つねに傍らにある”本”。

あなたにとって、どんな存在ですか?

本書は、北海道砂川市にある小さな”町の本屋さん”の店主が、「本の神様」から授かった「一万円選書」が日の目を見るまでの物語を通して、本と生きる素晴らしさを語り尽くす一冊。

こどものときに買ってもらった絵本や図鑑。

そこから、漫画、教科書・参考書、小説、歴史書、ビジネス書・・・・。

”本”は、物心ついたときから人生の終わりまで、つねにそこにあります。

ただ、向き合う距離感や温度感が、人や年齢によってさまざまなだけです。

最近、”本”から遠く離れてしまっている人でも。

改めてふり返ってみると、思い出に残る”本”の表紙が、1冊や2冊、頭に浮かび上がってくるとおもいます。

・周りとうまくつき合えず、逃げ込むようにどっぷりと浸った小説。

・人生で一番勉強した!と誇れる思い出の受験参考書。

・やることが全部裏目に出ていた自分を救ってくれたビジネス書。

・心が折れそうになったとき、いつも奮い立たせてくれる偉人の伝記。

・理由は思い出せないけど、ふとしたときに思い出す”あの本”。

これらの”本”は、間違いなくいまのわたし達をつくり上げた原動力です。

「言葉が人をつくる」という表現がありますが、それを借りれば、「本が人をつくる」といえます。

ということは、いまどんな”本”を読むかで未来の自分が決まるともいえるわけです。

「今日の身体は半年前に食べたものでできている」のように、「半年後の自分は今日読む本ででき上がる」のです。

では、目指す未来の自分を現実にするための”本”を、どうやって見つければいいのか。

「一万円選書」の出番です。

どんどんと「一万円選書」が広がってほしいという著者の思い。

それを現すように、選書ノウハウとノウハウの裏にある行間が、驚くほど細かく語られています。

「一万円選書」ができるまでの物語+「一万円選書」の書籍上での擬似体験。

この組み合わせを浴びることで、『”本”と生きる素晴らしさ』を再発見できる内容です。

「”本”はいつでも味方である」。

著者もくり返し語っていますが、わたしもまったく同感です。

”本”と向き合う距離感や温度感が適切に保たれるとき。

”本”は、あなたにおもってもみない”ギフト”を届けてくれる存在なのです。

◆ウルっとくる良書。

一万円選書

岩田徹 ポプラ社 2021-12-8

Amazonで探す Kindleで探す 楽天で探す

■【要約】15個の抜粋ポイント

実家が本屋になって、手伝うという格好でいくらでも本を立ち読みできる。

それは嬉しいことでした。

小学校1年生の1学期に転校したんですが、学校でもいじめられるわけですよ。

そんな都会的なところに山猿みたいなやつが来た、ということでね。

そこから僕は本を読むことで要領を覚えていったんです。

馬鹿にされないで、勝つためにはどうすればいいか。

「売れる」前に、町の本屋は「仕入れる」のも難しい。

出版・書店業界には、流通を担う「取次」と言われる卸問屋のような機能があります。

いまでも毎日200点以上の新刊が出版されている中、出版社と書店の取引を仲介し、本の在庫管理や金銭のやりとりまでを取次業者が請負うことで、効率的に本を流通させることが可能となっているんです。

必要な機能ではあるのですが、いわた書店のような売り上げ規模が小さい町の書店はそのシステムの網目からこぼれてしまうこともあるんですね。

このままでは僕が思い描いていた本屋とはかけ離れてしまう。

ただ本を並べるだけじゃなくて、自分が本当にいいと思った本を売りたい。

田舎の小さな本屋にだって、本と読者をつなぐ最前線に生きている、という矜恃がありますから。

配本された本を並べて、お客さんを待っているだけではいられない。

ということで、いろいろな試みをしました。

本が好きな人間が本屋をやるのが一番いいだろうと思っていましたし。

北国の小さな本屋から、一人ひとりにおもしろい本を届けたい。

どんなに苦しくても、本を嫌いになることはなかったし、その思いがぶれることはありませんでした。

函館ラ・サール高校の先輩たちと飲んでいたときに、「本が売れない」と自分の窮状をこぼしたんですね。

そしたら、札幌高裁の判事だった先輩が「これで、俺に合うおもしろそうな本を見繕って送ってほしい」って1万円札を差し出したんです。

これは本屋にとって究極の問いだ、と思いました。

この経験から僕は、読者が「いま何を読みたいか」にもっと耳を傾けて本をおすすめする本屋になりたいと思うようになりました。

そうしたオーダーメイドの選書こそ、僕にできることなんじゃないか、と。

そうして、ホームページで募集をかけて「一万円選書」を始めたんです。

「選書カルテ」は、お客さんご自身に、これまでの人生や現在の悩みを書き出してもらったもの。

僕はそのカルテを読んで、その人に読んでほしい本を選んでいきます。

選書カルテを読むことで、まだ本人も気づいていないその人なりの「答え」を見出し、それを肯定してくれる本を選ぶんです。

その人が望む生き方を肯定し、人生に寄り添ってくれる本を。

それが本屋の僕にできる精一杯のこと。

いわた書店で一万円選書が軌道に乗った2014年8月から現在に至るまで、一番選書している本が加納朋子さんの『カーテンコール』です。

普段はビジネス書中心に読むようなバリバリのビジネスパーソンにすすめて評判がいいのが、いしいしんじさんの『トリツカレ男』なんです。

出会うタイミングによって、1冊の本が世界の見方を変え、人生に転機をもたらすことがある。

僕にとってもそんな1冊があります。

そのひとつが日本近代史家である渡辺京二さんが記した『逝きし世の面影』です。

本の中には、簡単に説明できない複雑な物語、要約できない気持ちなんかが書かれている。

実際に読んではじめて動かされる感情があるはず。

そういうものが「生の読書体験」なんです。

ガブリエル・ゼヴィンの『書店主フィクリーのものがたり』には、僕がずっとやりたかった本屋の姿が描かれています。

本屋のお客さんは「消費者」ではなく、「読者」です。

本は消費されるものではなく、読者の傍らに立って励ましてくれるもの。

本屋の使命は、作家が命を削って書いたおもしろい本を必要としている読者に届けていくことなのです。

■【実践】3個の行動ポイント

【1780-1】巻頭の「選書カルテ」を自分で作成してみる

【1780-2】「一万円選書」の抽選に応募する(毎年秋頃募集とのこと)

【1780-3】いわた書店を訪ねる

■ひと言まとめ

※イラストは、イラストレーターの萩原まおさん作

■本日の書籍情報

【書籍名】一万円選書

【著者名】岩田徹 ・ 著者情報

【出版社】ポプラ社

【出版日】2021/12/8

【オススメ度】★★★★★

【こんな時に】読む力を身につけたいときに

【キーワード】読書術、生き方、自己対話

【頁 数】182ページ

【目 次】

第1章 いわた書店の店主になるまで

第2章 「一万円選書」の極意

第3章 僕はこうやって本を選ぶ

第4章 北海道砂川だからできる「やりたかった本屋」

この本が、あなたを変える!

一万円選書

岩田徹 ポプラ社 2021-12-8

Amazonで探す Kindleで探す 楽天で探す

岩田徹さん、素敵な一冊をありがとうございます(^^)

■お知らせ

▼「いいね!」応援をありがとうございます!

※当記事の無断転載・無断使用は固くお断りいたします。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。