- 2017-8-20

- ブログ

- 「決める」読書

- 2 comments

こんにちは!

書評ブロガーの米山智裕(@tomo_yoneyama)です。

昨晩(2017年8月19日)一通のメールが届きました。

いつもブログを楽しみに拝見しています。

今日はご質問があり、メールしました。

わたしも読書が好きなので、書評ブログにチャレンジしようと思ってます。

そこで教えてほしいんですけど、書評ブログを書く上で意識していることってありますか?

このような内容のメールです。(本人許諾のもと、抜粋して記載しています)

書評サイトは、flier(フライヤー)などの大手メディアから、マインドマップ的読書感想文(smooth氏)などの個人ブログまで。

まさに、群雄割拠のテーマです。

そのため、書評ブログをただはじめるだけでは、その他大勢のブログの1つに埋没するだけです。

注目もされず、継続への意欲もなくなり、更新が止まってしまったブログを数多くみてきました。

せっかくブログをはじめるのなら、読者からの反応や交流を楽しみたいと誰もがおもいます。

書評ブログなら、同じ本に共感した人と本談義をしたりしたいですよね。

そのためには、本好きなブログ読者に存在を知ってもらう必要があります。

これは、想像以上に難しいことであり困難を極めます。

どうすれば存在を知ってもらえるか?

どこを意識すれば読者がついてくれるか?

これを真剣に考え続けなければ、あなたの書評ブログは読者に見向きもされません。

そこで、この記事ではわたしが書評を書く上で意識していることを紹介させていただきます。

これから書評ブログをはじめたい方の参考になれば嬉しいです^^

ご質問があれば、問い合わせフォームからお待ちしております。

■意識しているのは、この3つのみ!

まずはじめに、書評ブログを運営する上で、わたしが大切にしている心構えをお伝えします。

『読者が「この本を読んでみようかな?」と思える記事を書く!』です。

このことを、あなたもぜひ大切してください。

”読者に役立つ”書評ブログが、1つでも多く増えるように。

心構えをご理解いただいたところで、本題に入ります。

書評記事を書くうえで、わたしが意識していることはつぎの3点です。

■書評の書き方で意識している3つのこと

(1)紹介する本のテーマを絞る

(2)本を批評しない

(3)記事のフォーマットを定める

各項目の詳細は後述しますが、まずこの3つを意識してみてください。

これだけで、読者にとって”読みに来やすい書評ブログ”になっていきます。

ここで、ひとつ質問です。

今、あなたはある本に目がとまりました。

書籍タイトルで検索をかけたところ、あるブログにたどり着きます。

(A)本の内容はほぼなく、書き手の主観しか書かれていないブログ

(B)本の内容を、ポイントを押さえて紹介したブログ

あなたは、(A)(B)どちらのブログの読者になりますか?

読者が、書評ブログに求めること。

それは、「普通の人より本を読んでいるアナタからみて、この本はどういう本なの?」ということです。

ですから、「つまらなかった」「著者の妄言」といった書き手の”主観”は不要です。

「こういう内容の本で、ここが役に立ち、こういう人にオススメです」といった”情報”が必要なのです。

「書評」の「評」を勘違いして、適当なことをいっている”書評もどき”ブログが多数あります。

よほど著名な方以外の「評」など、読者は求めていません。

つまらない/おもしろい、著者の意見に賛同する/しない、買う/買わないは、読者が決めることです。

書き手が決めるべきことではありません。

『読者が「この本を読んでみようかな?」と思える記事を書く!』

この心構えとともに、ぜひ3つを意識して、読者に役立つ書評ブログを目指してください!

■ポイント①:紹介する本のテーマを絞る

意識すべき1つ目が、「紹介する本のテーマを絞る」です。

これは、ビジネス書ならビジネス書、小説なら小説、歴史書なら歴史書と、ブログで紹介する本のテーマを特化させるということです。

このことを意識すべき理由は、つぎのとおりです。

(1)ひとりで全てのテーマを網羅することは不可能だから

(2)「●●の本なら誰々のブログ」と読者に認知されやすいから

(3)モチベーションを維持しやすいから

個人が書評ブログを運営する場合、テーマを絞らないとボリュームが出ません。

当ブログもビジネス書に特化しているため、「ビジネス書で1000冊超」とボリュームを読者にアピールすることができています。

ある本を検索してブログを閲覧しにきた方は、同じテーマの本の情報にもアンテナを張っています。

だからこそ、テーマを絞っておくことで、アンテナに他の書評記事がひっかかりやすくなり、”特定記事の閲覧者”から”ブログ全体の読者”になる可能性が高くなるのです。

また、テーマを絞って運営することで、「●●の本なら誰々さんのブログに情報があるかも?」と読者に認知される可能性も高まります。

これは、”ブログの読者”から”ブログのファン”へのステップアップにつながっていきます。

すると、ブログ読者から読者の周辺にいる方にも、ブログが”口コミ”により拡散する芽も出てきます。

これは、ブログのアクセス数増加にも直結するほど重要な要素です。

さらに、テーマを絞っておくと、

「このテーマの本なら他の人に負けたくない」

「ここまで揃えたんだから、もっと拡充しよう」

というモチベーションを得ることができます。

モチベーションは、「継続」という、多くのブロガーが挫折する壁を越えるために重要な武器となります。

ある程度の記事数が蓄積されると、苦しい時も「ここでやめるのはもったいない」とひと踏ん張りする気力も与えてくれます。

自分の一番好きなテーマに特化した書評ブログにしていく。

ぜひ、実践してみてください。

■ポイント②:本を批評しない

前述しましたが、改めて述べます。

読者が、書評ブロガーに求めることは、

「一般の人より本を読んでいるあなたから見て、この本はどういう内容の本か教えてください」

この一点だとわたしは思っています。

本の内容を判断するのは、読者が行うことです。

新聞に書評を寄稿するような本の大家やよほどの著名人でない限り、「本を批評しない」という姿勢をきちんと持つべきだと、わたしは考えています。

なぜかというと、自分が何者でもないからです。

ブログというメディアを通して公に公開するわけですから、一流の哲学者や大学教授、押しも押されぬ名経営者など、何者かである人以外は、批評は避けるべきです。

何者でもない人間の批評など、説得力がありません。

そうではなく、純粋に「この本は読んでとても良かった。だからあなたにも読んでほしい!」という気持ちだけを文字におこして、記事を書くべきなのです。

書評だから、好き勝手にしていいわけがありません。

「評」ではなく、「良かった!」を記事にしましょう!

■ポイント③:記事のフォーマットを定める

ここまでの2つのポイントは、「意識」のお話をしてきました。

最後のポイントは、「書き方」です。

書評記事は、フォーマットを定めないと継続が辛い。

当ブログを4年強にわたって運営してきて実感していることです。

ブログをはじめた当初は、それこそ思うままに書いていました。

そのため、ある著者様から「紹介してくれるのは嬉しいが、抜粋ポイントがいくらなんでも多すぎる!」とお叱りを受けたこともあります。

また、意識はしていなかったのですが、

・ある本の書評記事は3000文字超の力作。

・ある本の書評記事は800文字程度のテキトー紹介。

と受け取られてしまい、読者様から「力作の記事はやっぱりお金もらって書いているんですか?」と質問を受けたこともあります(献本いただくことはありますが、お金は一切いただいておりません!)。

こうした失敗をくり返した結果、「フォーマットを決めて書く」ということにたどり着きました。

フォーマットを決めることで、つぎのような効果が得られます。

■フォーマットを決めて書く効果

(1)気分に左右されることなく、記事を書くことができる

(2)記事の質が、平準化することができる

(3)読者が書評記事を読みやすくなる

気分が乗ったときの3000字、気分が乗らないときの800字、なんてことが、フォーマットを決めることで起こらなくなります。

常にフォーマットにはめる形になるので、いい意味で淡々と記事を書けます。

そして、フォーマットにはめる形で記事が書かれるので、記事自体の質も概ね同じに揃えることが自然とできます。

また、フォーマットがあることで、記事の作成にもリズムがでますし、記事を作成する時間の効率もあがってきます。

さらに、フォーマットが揃うということで、必然的に読者も記事が読みやすくなります。

「このブロガーはいつもこの構成だよな」と安心して読むことができるのです。

ちなみに、当ブログの書評記事は、

(1)本の紹介文(原稿用紙1〜1枚半程度)

(2)15個の要約ポイント(書籍の引用)

(3)3個の実践ポイント

(4)1行まとめ

というフォーマットで、書評記事の本体を構成しています。

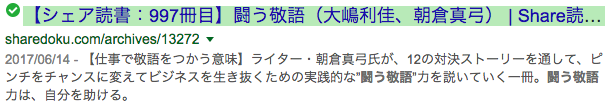

また、各書評記事の冒頭のリード文(と勝手に呼んでいます)も、98〜100文字と決めています。

これは、Google検索した際(PC時)に、検索結果で表示される文字数が98文字だからです。

それに合うように、どんな本かをリード文に簡単にまとめています。

◎リード文(「闘う敬語」の場合)

◎Googleで「闘う敬語」の記事を検索した結果(ピッタリ収まっているのがお分かりいただけると思います)

「フォーマットを決めて書く」

自分自身も書くことが楽になりますし、読みにくる読者も読みやすくなります。

ぜひ、あなたなりのフォーマットを決めて、運営してみてください。

■今回のまとめ

■書評の書き方で意識している3つのこと

(1)紹介する本のテーマを絞る

(2)本を批評しない

(3)記事のフォーマットを定める

今回は、この3つの点について述べさせていただきました。

少しでも、書評の書き方の参考にしていただければ幸いです。

Amazonなどの成長によって、書店がショールーム化したといわれて久しいです。

実際に買うのはAmazonだが、どんな本なのかを書店で事前確認するという利用が増え続けています。

そんな中で、書評ブログこそ、「本のショールーム」的な立場を担うべきではないかと最近よく考えます。

ある本の情報を、自分の書評ブログで確認をして、それでよければ買っていただく。

Amazonで買うか書店で買うかは、読者の消費行動ですから強制はできません。

ですが、自分が「良かった!」と思う本の紹介記事を元に、実際に購入いただき、つぎの「良かった!」が生まれるかと思うと、書評ブログのやり甲斐もあります。

わたしは、ビジネス書の書評ブログに特化して、1000冊をストックしました。

あなたが違うテーマで1000冊をストックすれば、お互いのブログを行き来することで、相応の量を備えた「本のショールーム」ができあがります。

その仲間が増えれば増えるほど、おもしろいことが起きるんじゃないかなと思っています。

ぜひ、あなたならではのテーマに特化して、「本のショールーム」となる書評ブログを構築していってください。

質問や相談があれば、お気軽にご連絡ください。

可能なかぎり、サポートさせていただきます。

■書評の書き方で意識している3つのこと

(1)紹介する本のテーマを絞る

(2)本を批評しない

(3)記事のフォーマットを定める

さっそく、はじめてくださいね。

■更新履歴

初回公開日:2017年8月20日

更新実施日:2019年9月11日

■お知らせ

■【仲間大募集中!】101年倶楽部■

書評ブロガーの読書術を教えていきます。

読書の質を高めたい方は、ぜひご参加下さい!

■応援お願いします!■

※当記事の無断転載・無断使用は固くお断りいたします。

コメント

-

2017年 9月 26日

-

2017年 9月 30日

-

2017年 11月 05日

-

2017年 11月 12日

-

2017年 11月 16日

-

2017年 12月 03日

-

2017年 12月 27日

-

2018年 1月 06日

-

2018年 1月 24日

-

2018年 2月 11日

-

2018年 2月 14日

-

2018年 2月 24日

-

2018年 3月 08日

-

2018年 4月 01日

-

2018年 4月 16日

-

2018年 4月 24日

-

2018年 4月 30日

-

2018年 5月 06日

-

2018年 6月 03日

-

2018年 7月 01日

-

2018年 7月 11日

-

2018年 7月 20日

-

2018年 7月 27日

-

2018年 7月 30日

-

2018年 8月 06日

-

2018年 8月 06日

-

2020年 4月 26日

-

2020年 8月 03日トラックバック:本のアウトプットができない人へ | Mr.Sakan blog

こんばんは。

フェイスブックで多少交流のある河辺信太朗と申します。

早速本題に入りたいのですが、自分で運営しているブログのアクセス数が伸びなくて悩んでいます。

米山さんから見て、どこに問題があるのかをアドバイスしていただけたら幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

お問い合わせありがとうございます!

別途ご連絡させていただきます。