【これはおもしろい!】

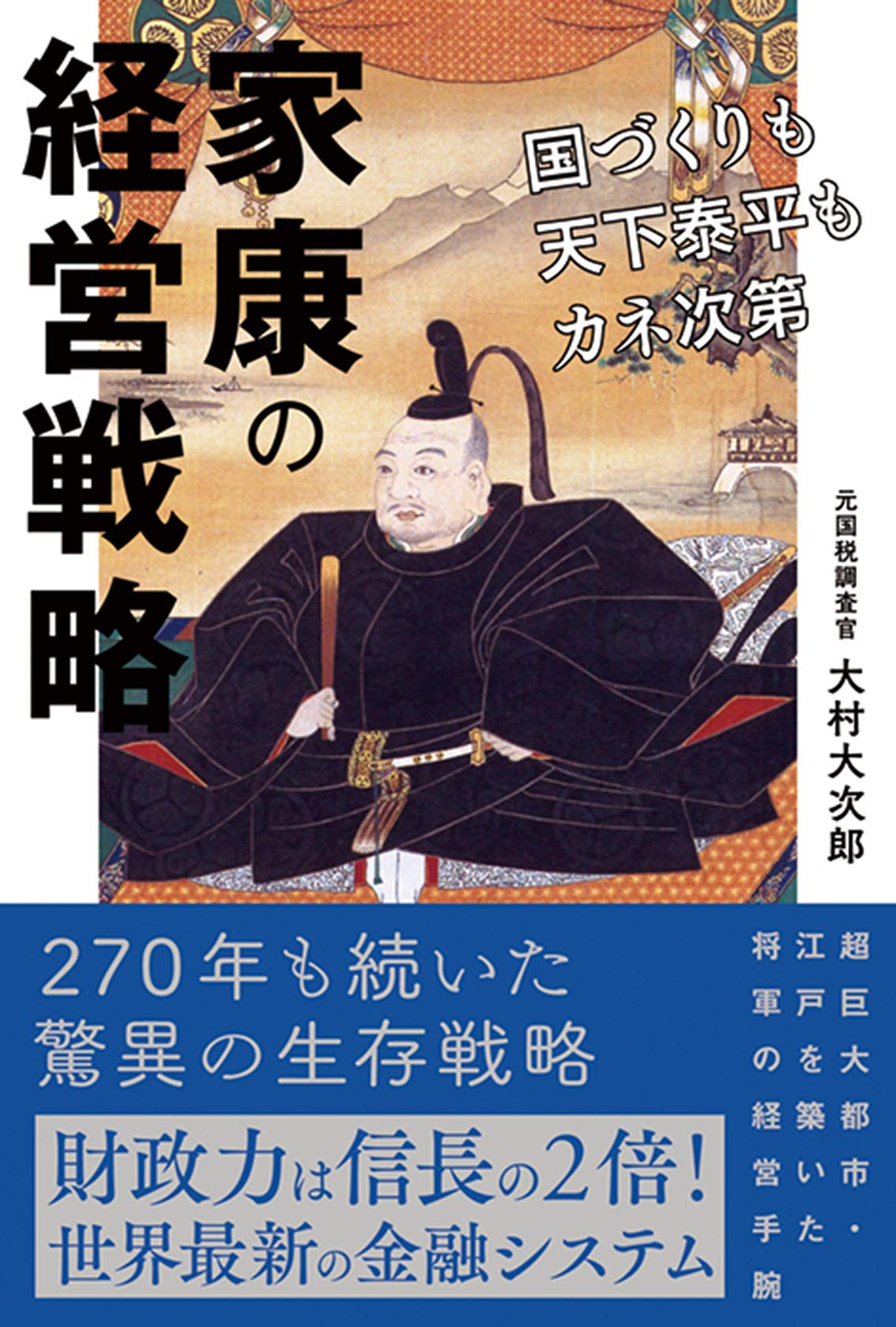

元国税調査官・大村大次郎氏が、『家康の経営戦略』と題して、いかに僻地・江戸を、今の東京につながる超巨大都市「江戸」に開発ができたのか、経営視点から家康の並外れた戦略を解説する一冊。

■書籍の紹介文

徳川家康。

あなたはどんなイメージを持っていますか?

本書は、戦国時代を終わらせ270年も続く江戸時代の礎を築いた『徳川家康』について、関ヶ原の戦いはなぜ短時間で終わったかなど、家康の並外れた戦略を解説する一冊。

◎不利な条件でも勝利をつかむ勝負戦略

◎有能な人材を割安で登用する採用戦略

◎不毛の僻地・江戸を超巨大都市に変貌させた開発戦略

◎世界最新の金融システムの確立させた財政戦略

◎270年も長期政権を築けた組織戦略

・

・

このように、徳川家康という人物を紐解いていくとビジネスで役立つ知恵の宝庫です。

その姿は「日本史上最高の経営者」だと著者はいいます。

ビジネスの側面から描いた徳川家康の大河ドラマ。

そんな風に思いながら、とにかくおもしろくて!一気に読みきってしまいました。

そして、こうやって楽しめるのもまた、家康のおかげだと気づかされます。

なぜなら、江戸幕府は書物や文書を非常に大事にする政権だったからです。

大量に文書が残っているから、家康の歴史や戦略を詳細に知ることができるのです。

その恩恵を受けないのは、とてももったいないことです。

いざというときに、力を最大限に発揮できる貯蓄や投資などの財政力。

機会を逃さず、ときが来たら迅速かつ圧倒的に行動する先見力。

こうした、現代に生きるわたし達にも通じる家康の知恵。

会社組織で生きる人にも起業に挑む人にも、示唆に富んだ内容ばかりです。

先行き不透明な戦国時代の先に、270年の安定時代を築いた家康。

では、先行き不透明な現代社会の先に、わたし達はどんな時代を築くのか。

家康の残した歴史に学ぶべきことは多いようにおもいます。

ぜひ、この機会に家康の並外れた知恵を吸収しましょう。

◆この本は、おもしろい!!

家康の経営戦略

大村大次郎 秀和システム 2020-5-22

売上ランキング(公開時):186,622

Amazonで探す 楽天で探す

■【要約】15個の抜粋ポイント

家康の経済思想は「高いときは買わない」「安いときに買う」という非常に単純なものだった。

この経済思想を培ったのも、桶狭間の戦い後の成功体験が大きいのである。

家康は、ただ強いものに我慢強く従うだけの「実直な人物」ではない。

いざ機会が巡ってくれば、どんな強かった相手であっても、踏みつけにして飛躍する度胸と冷静さを持っているのだ。

秀吉がおこなった「各大名に天下普請をさせることで、大名たちの財政力を削ぐ」という手法を家康は学ぶ。

徳川幕府は、これを最大限利用するようになった。

家康が江戸に入ったとき、まだ秀吉は存命中だったが、家康はまるで江戸が天下人の居城になることを想定したような、ひいては江戸が日本の首都になることを見越したような、スケールの大きな都市整備事業をおこなった。

江戸城の築城や江戸の都市整備は「関ヶ原の戦い」以降に完成している。

家康は、この「関ヶ原の戦い」で、大きな名声を得ただけではなく「巨大な実利」も得ている。

関ヶ原で敗れた西軍から没収した石高は、630万石にも上ったのだ。

つまり、わずか数時間の戦い(前哨戦を入れても1か月足らず)で630万石もの褒賞を得たようなものだ。

博多と堺を押さえれば、当時の国際貿易はほぼ押さえられるという状況だったのである。

三成は、その博多と堺を押さえていたのだ。

南蛮船や中国交易船から運ばれてくる貴重な武器や軍需物資は、すべて三成の管理下にあったも同然なのである。

当然「家康にたどりつく物資はほとんどない」という状況になっていた。

家康としては、この状況をどうしても打破しなくてはならなかった。

そのため小早川秀秋に筑前・筑後を返還し、三成から博多を取り上げたものと考えられる。

つまり家康は、筑前・筑後を秀秋に返還させることで、豊臣家の直轄領を削るとともに「自分に対する経済封鎖を緩めよう」という目的があったのだ。

秀吉恩顧の大名たちが結束すれば、豊臣家の兵力は家康をはるかに凌駕する。

だから家康は、恩顧大名たちが結束しないように、ありとあらゆる手を尽くしてきた。

朝鮮出兵で疲弊した加藤清正などの恩顧大名たちに対し、三成を敵視させることで深刻な亀裂を生じせしめたのである。

兵装備が劣り、軍需物資に不安がある家康にとって、もっとも都合のいい戦いとは「野戦で一気に衝突すること」である。

攻城戦になると、兵装備や軍需物資が大きくものを言う。

しかし、野戦ならば数が多いほうが有利である。

そのため家康は「野戦で一気に決着をつける」という一点に絞って、行動していたものと思われる。

家康は、裏切り者だけではなく「途中入社組」にも、重用はするが領地は与えないという方針を適用した。

ここが、信長と大きく違うところである。

大坂城の落城により、家康は頭痛の種だった「豊臣家」を取り除くことができた上に、莫大な経済的恩恵を受けた。

豊臣家の遺領は、すべて徳川家の直轄領とされ、家康は日本最大の商都「大坂」を手に入れることになったのだ。

世界的な大鉱山となった石見銀山の銀は、日明貿易、南蛮貿易、倭寇などにより世界中にばらまかれ、世界経済を変えたとまで言われている。

当然、戦国武将たちによって激しい争奪戦が繰り広げられた。

(略)

が、家康は、この石見銀山を、あっさり直轄領にしてしまう。

「関ヶ原の戦い」で勝利したからである。

関ヶ原というのは、それほど影響力の大きい戦闘だったのだ。

家康の残した莫大な金銀は、後に日本を救うことにもなった。

長い江戸時代の中で、幕府は財政的にずっと潤沢だったわけではなかった。

(略)

しかし、ペリーが来航し、開国を余儀なくされたときであっても、幕府にはまだ国防に使う資金が残っていた。

幕府は中央政府として、日本全国を一元的に統治するほどの強力な政権ではなく、諸大名の領地は諸大名がそれぞれ統治する。

しかし、その一方で幕府は、全国の諸大名に睨みを利かせるのに十分すぎるほどの領土、軍事力を保持している。

この「進化系封建制度」とも言えるような社会システムが、江戸時代の260年余に及ぶ平和をもたらした最大の要因なのである。

江戸時代を通じて、幕府の主たる政治思想は「家康のつくったシステム」を踏襲しようというものだった。

「家康のつくったものが最良である」という基本姿勢があり、次代の幕府がおこなうことは、家康のつくったシステムを若干、修正するくらいだった。

よくも悪くも、それが、江戸時代が長続きした大きな要因だと考えられる。

江戸幕府は、書物や文書を非常に大事にする政権であり、江戸幕府の施政の詳細を我々が知ることができるのは、江戸幕府が残した大量の文書のおかげなのである。

■【実践】3個の行動ポイント

【1673-1】人をよく観察する

【1673-2】自分が勝負できる場所を考える

【1673-3】日々の行動・気づき・考え・学びを記録する

■ひと言まとめ

※イラストは、イラストレーターの萩原まおさん作

■本日の書籍情報

【書籍名】家康の経営戦略

【著者名】大村大次郎

【出版社】秀和システム

【出版日】2020/5/22

【オススメ度】★★★★☆

【こんな時に】明日の仕事力を磨きたいときに

【キーワード】リーダー、問題解決、人間関係

【頁 数】240ページ

【目 次】

第1章 なぜ家康には戦国随一の「忍耐力」があったのか

第2章 超巨大都市・江戸を建設した不気味な財政力

第3章 豊臣家を分断せよ! ライバルの弱体化は迅速に

第4章 「関ヶ原の戦い」を短時間で終わらせた高等戦略

第5章 内政も外交も! 死ぬ前にやるべきことはすべてやる

第6章 江戸時代の経済を安定させた家康の貨幣制度とは

第7章 「平穏な江戸時代」を築いた徳川幕府の飴と鞭

第8章 270年に及ぶ太平の時代を貫いた家康イズム

この本が、あなたを変える!

家康の経営戦略

大村大次郎 秀和システム 2020-5-22

売上ランキング(公開時):186,622

Amazonで探す 楽天で探す

大村大次郎さん、素敵な一冊をありがとうございます(^^)

■お知らせ

▼【聴いてね♪】書評ラジオ番組

「米山智裕のBook of the Week」

▼「いいね!」応援をありがとうございます!

※当記事の無断転載・無断使用は固くお断りいたします。

コメント

-

2020年 6月 02日

-

2020年 6月 09日

この記事へのコメントはありません。