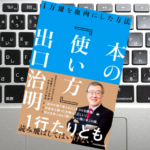

【本をただ読んでいませんか?】

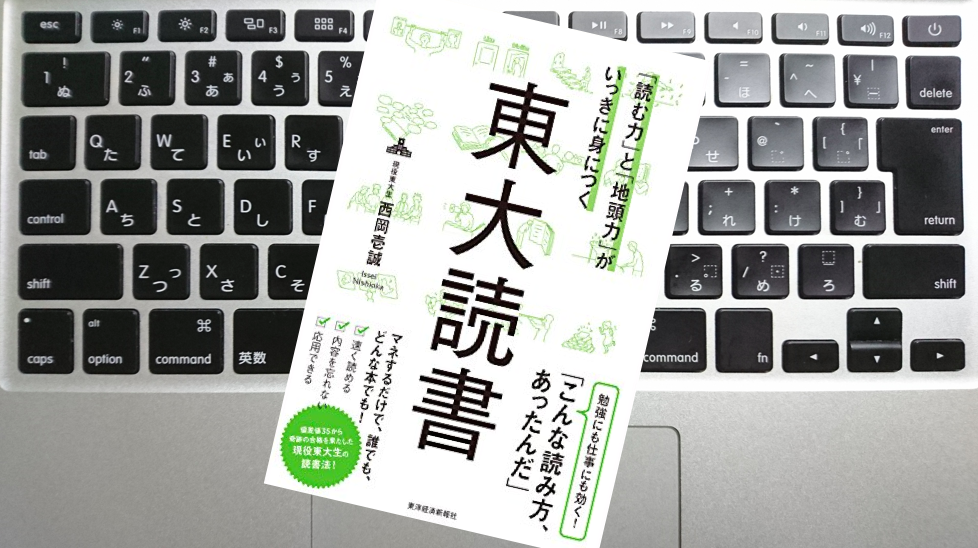

現役東大生・西岡壱誠氏が、「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく”東大読書”術を解説する一冊。「受動的」読書から「能動的」読書へ、読み方を一気に変わる方法が学べる!

本を読むとき。

文章の流れのままに読んでしまっていませんか?

本書は、現役東大生が自然と実践している「能動的」な本の読み方を、誰でも実践することができる形に体系化して解説する一冊。

本を、文章の流れのまま気持ちよく読んで満足。

これでは読書になっていないと、著者は言います。

その上で、知識を自分のものとしながら地頭力も身につく「能動的」な読書法を提案します。

「能動的」な読書に必要な「読み力」と「地頭力」の磨き方が、効果的に学べるように構成されています。

『本の読み方を変えるだけで鍛えられるものがある』

このような言葉が、非常に頭の中に残る空気感を覚えます。

本を読む力は、一生モノのスキルです。

そのスキルを身につけるのに、読書家からもオススメします!

◆本は読み方次第で応えてくれる。

本のカバーや帯に載っている文言やタイトルのほとんどは、「一を聞いて十を知る」が可能なもの

読書している間に心の中で「相槌」を打ち、著者が目の前にいたら自分がどういう「質問」をするか考えながら読むのです。

「その本で著者が何を伝えたかったのか」を一言で言い表すことができなければ、「わかった気になっている」のと同じなんです。

●「要約読み」のやり方

①1節分・1章分を読み、その中から「要約的な一文」を探す

②その一文を踏まえて、ノートに30字以内で1節・1章の「まとめ」を書いてみる

③「まとめ」を踏まえて、章全体・本全体のまとめを140字以内で作ってみる

いったいなぜ、同じ内容なのに、他の本を読めば理解できるのでしょうか?

その答えは簡単で、「本が違うから」です。

書いている人が違うので説明の方法が違いますし、読んでほしい対象が違うので説明の丁寧さが違います。

書き方も違えば教え方も違うわけです。

日常生活でもそうですよね?

同じ内容であっても、言う人が違うだけで理解度や解釈が変わったりします。

●「パラレル読み」の手順

①関連性のある2冊の本を選ぶ

②選んだ2冊を、なるべく同じスピードで読み進めていく

③2冊にはどんな共通点があって、どんな違いがあるのか考えてみる

④思いついた共通点と相違点を、付箋に書いて貼っていく

⑤読み終わった後に相違点の付箋を見直して、1つひとつ「検証」していく

●「クロス読み」の手順

①複数の本を読んでいく中で、議論が分かれる点、「交錯ポイント」を探す

②見つけた「交錯ポイント」を、別の本を参照して検証してみる

③「交錯ポイント」をノートに書き、その交錯ポイントに対するさまざまな意見をまとめておく

「インプット」を自分の知識にするのが「アウトプット」であり、また「アウトプットしよう」と考えるからこそ「インプット」の質も高まる。

「自分が得るものが多い本を選ぶ」ためには、「そのときの自分に合った本」を選ばなければならないのです。

ベストセラーとは、往々にして「議論を呼ぶ」本なわけです。

今自分が何を読むべきか、どう本を選んでいいかがわからないのなら、もう選書を他人任せにしてもいいのです。

古典作品は、どのような分野であれ「考え方のベース」になっていることが多いです。

本というのは1冊ずつではなく、同じ分野の本をある程度いっぺんに読んだほうが、得られるものが多いのです。

まったく読んだことのない「読まず嫌い」な本にも手を出してみましょう。

変わらなければならないのは、「読み手」のほう。

本を読む側の人間が変われば、本を読む姿勢が変われば、「読書術」が変われば、あなたが読む本はきっと「いい本」になるはずです。

【1221-1】「要約読み」を実践する

【1221-2】「パラレル読み」を実践する

【1221-3】「クロス読み」を実践する

準備をしなければ、本は読めない!

【書籍名】「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく 東大読書

【著者名】西岡壱誠

【出版社】東洋経済新報社

【出版日】2018/6/1

【オススメ度】★★★★☆

【こんな時に】読む力を身につけたいときに

【キーワード】読書術、思考、教養

【頁 数】282ページ

【目 次】

PART1 地頭がよくなる「東大読書」の5ステップ

PART2 東大流「読むべき本」の探し方

この本が、あなたを変える!

西岡壱誠さん、素敵な一冊をありがとうございます\(^o^)/

■メルマガ版も好評配信中■

ブログ版とは構成を変えてお届けしています!

ぜひ購読登録してください(^^)

登録はこちらから

■【仲間大募集中!】101年倶楽部■

書評ブロガーの読書術を教えていきます。

読書の質を高めたい方は、ぜひご参加下さい!

■応援お願いします!■

※当記事の無断転載・無断使用は固くお断りいたします。

コメント

-

2018年 6月 22日

-

2018年 6月 27日

-

2018年 7月 01日

-

2018年 7月 11日

-

2018年 7月 30日

-

2018年 8月 14日

-

2018年 8月 30日

-

2018年 9月 04日

-

2018年 9月 04日

-

2018年 9月 06日

-

2018年 9月 17日

-

2018年 10月 03日

-

2018年 10月 05日

-

2018年 10月 24日

-

2019年 7月 01日

-

2020年 1月 10日

-

2020年 8月 16日

この記事へのコメントはありません。