【自分を知るには日本を知ろう!】

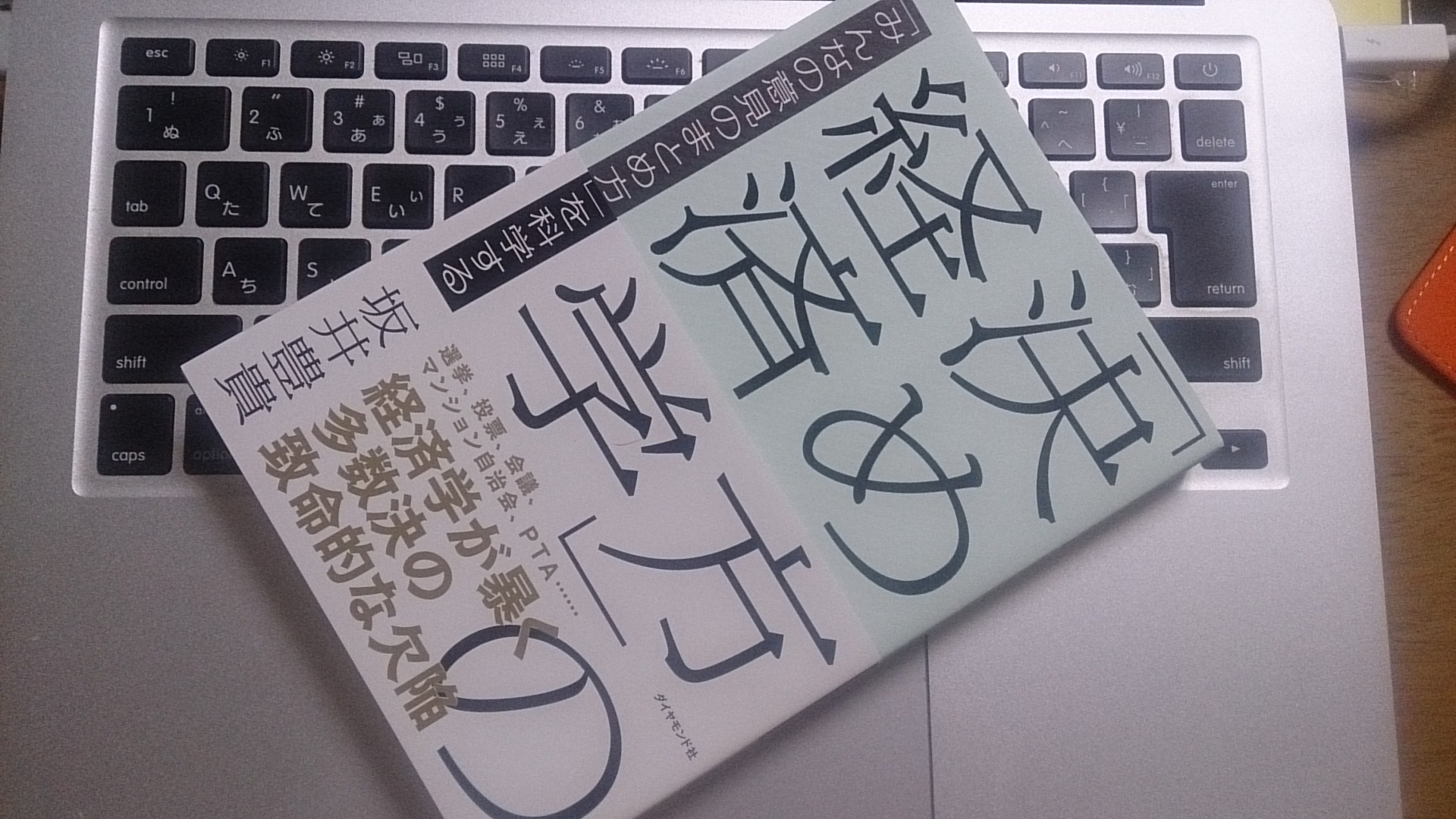

明治大学教授・齋藤孝氏が、『日本人は何を考えてきたのか』と題して、仏教・禅・武士道…日本人が日本人となるために蓄積してきた1300年の思想を、4つの視点で解説する一冊。

もくじ

■書籍の紹介文

自分をカタチづくる原型。

あなたは、なんだとおもいますか?

本書は、あなたを日本人たらしめる1300年の日本の思想史を4つの視点で眺めながら、自らのアイデンティティ探究の入り口へと誘う一冊。

自分って何者なんだろう?

なんで自分は自分なんだろう?

程度の差こそあれ、誰もが自分に問いかけたことがあるでしょう。

この「?」を見つける第一歩に、役立つ内容として書かれています。

古事記、仏教、禅、武士道、京都学派・・・・。

日本に連綿と流れ続けている「思考(精神)の流れ」を、上流から下流まで一気になぞることができます。

思想とは、精神の柱を築きます。

つまり、思想を深めれば深めるほど、精神の柱は太く頑丈に育ちます。

精神の柱が、太く頑丈になるとどうなるのか。

心が安定し、平穏で穏やかな自分でいることができるようになります。

流れの早い世界を生きるわたし達は、些細なことで心に波が立ちやすい状況にあります。

この波に飲み込まれてしまうと、心は荒れ、自分を見失うことになります。

こうならないためには、流れに負けない太く頑丈な柱が必要です。

ぜひ、本書を入り口に、柱の建立の一歩を踏み出してください。

◆これはおもしろい一冊!

日本人は何を考えてきたのか

齋藤孝 祥伝社 2016-3-1

売上ランキング(公開時):ー

Amazonで探す Kindleで探す 楽天で探す

■【要約】15個の抜粋ポイント

日本語を母語として育った人は、同じ言語の網の目を共有しています。

これが、「日本人としての感覚」の共有につながります。

日本に生まれ育ち、日本語の中で育つことによって必然的に身につく日本的な感覚、これを持つ人を、私たちは日本人だと感じているのです。

日本人は、木と紙でつくった家に住みます。

自分の存在が自然に溶け込んだ状態を好み、自然に溶け込んでいる自分がうれしいという感覚を持っているのは、日本人の最大の特徴と言えるかもしれません。

思いが溢れ出たものが言葉になるわけですが、日本人はだからこそ、ストレートな表現や言葉を避けるようになっていきます。

(略)

古代日本人は、言葉には「言霊」という霊力があるので、言葉に出して言うとそれが現実のものになってしまうという「言霊信仰」を持っていました。

(略)

言霊によってそれが現実になってしまうので、みだりに言葉にしてはいけないと考えられていたからなのです。

今はみんながクリエイティブであることを求められる時代になりました。

そういう時代に求められる日本語力は、自分の意見を効率よく結論から伝えていくことです。

引用できる力というのは、詰め込みの知識とは異なります。

詰め込んで覚えているだけの知識は、いわば「身体の外にある知識」です。

そうではなく、その知識が身体の内側に入って感性にまで至らなければ、適切に引用することはできません。

孔子やイエス、ゲーテといった人たちの言葉をさっと引用できる人の中には、これらの偉人たちが入り込んでいるといっても過言ではありません。

世界から見たとき、日本は宗教的に何に分類されているのかというと、「神道」ではなく「仏教」です。

日本人の宗教は、神道、仏教、儒教、キリスト教などどれか一つに絞ることはできません。

健康な体を維持するのにバランスの良い食事が必要なように、日本人の精神生活を保つには、さまざまな宗教がバランス良く必要なのです。

「仁、義、礼、智、忠、信、孝、悌」という徳目を身につけ、まじめに勤勉に生きる。

これは「日本教」と言ってもいいもので、今も日本人は連綿とこの思想を受け継いでいます。

日本人は新しい物を受け入れるとき、恐れずに柔軟に受け入れています。

もちろんそこには日本人の識字率の高さや、向学心の高さ、好奇心の強さといったものも関係していると思います。

でもそれ以上に大きいのが、受け入れたものをとても柔軟に自分好みの形に変えてしまう力があるからではないでしょうか。

今や幻影かもしれない西洋コンプレックスをいつまでも内に持ち続けていることが、新しいものを競って取り入れる「進取の気象」を刺激して、日本を進化させているのもたしかなことなのです。

「私」を外して考えることで、芭蕉も生きてくるし、禅の伝統も生きてきます。

私たち日本人は、こういう東洋の思想やものの見方をきちんと学ぶことで、西洋コンプレックスを乗り越えることができそうに思えます。

むしろこちらのほうが本当で、主語を言わないほうが案外、本質に近いのだ、ということになるかもしれません。

日本人を知るうえで、民俗学はとても重要

結論を急がないことであれば、時間をかけて結論を先延ばしにすることで、落ち着くところに落ち着くという方法も、一つの知恵なのではないか、ということです。

大きな意思決定をするときに統計やデータを見て、現場の声を聞いて、それをもとにシミュレーションして判断するというのはある意味当たり前のことです。

これからは、統計に基づく意思決定というものを意識的にしていく必要があるのだと思います。

人生の「型」が失われた現在、これからは自分の生き方の価値がどこにあるか、個々人が探していかなければならぬ時代に入ったということなのです。

■【実践】3個の行動ポイント

【716-1】入門書レベルの「民俗学」の書籍を読む

【716-2】入門書レベルの「儒教」の書籍を読む

【716-3】自分が大切だと思う価値観を磨き続ける

■ひと言まとめ

※イラストは、イラストレーターの萩原まおさん作

■本日の書籍情報

【書籍名】日本人は何を考えてきたのか

【著者名】齋藤孝

【出版社】祥伝社

【出版日】2016/3/1

【オススメ度】★★★★☆

【こんな時に】教養を伸ばしたいときに

【キーワード】教養、生き方、自己対話

【頁 数】288ページ

【目 次】

第1章 言葉と日本人

第2章 宗教と日本人

第3章 西洋と日本人

第4章 日本人の人生観

この本が、あなたを変える!

日本人は何を考えてきたのか

齋藤孝 祥伝社 2016-3-1

売上ランキング(公開時):ー

Amazonで探す Kindleで探す 楽天で探す

齋藤孝さん、素敵な一冊をありがとうございます(^^)

■お知らせ

▼【聴いてね♪】書評ラジオ番組

「米山智裕のBook of the Week」

▼「いいね!」応援をありがとうございます!

※当記事の無断転載・無断使用は固くお断りいたします。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。