【”正義”と書いて”同調圧力”と読む】

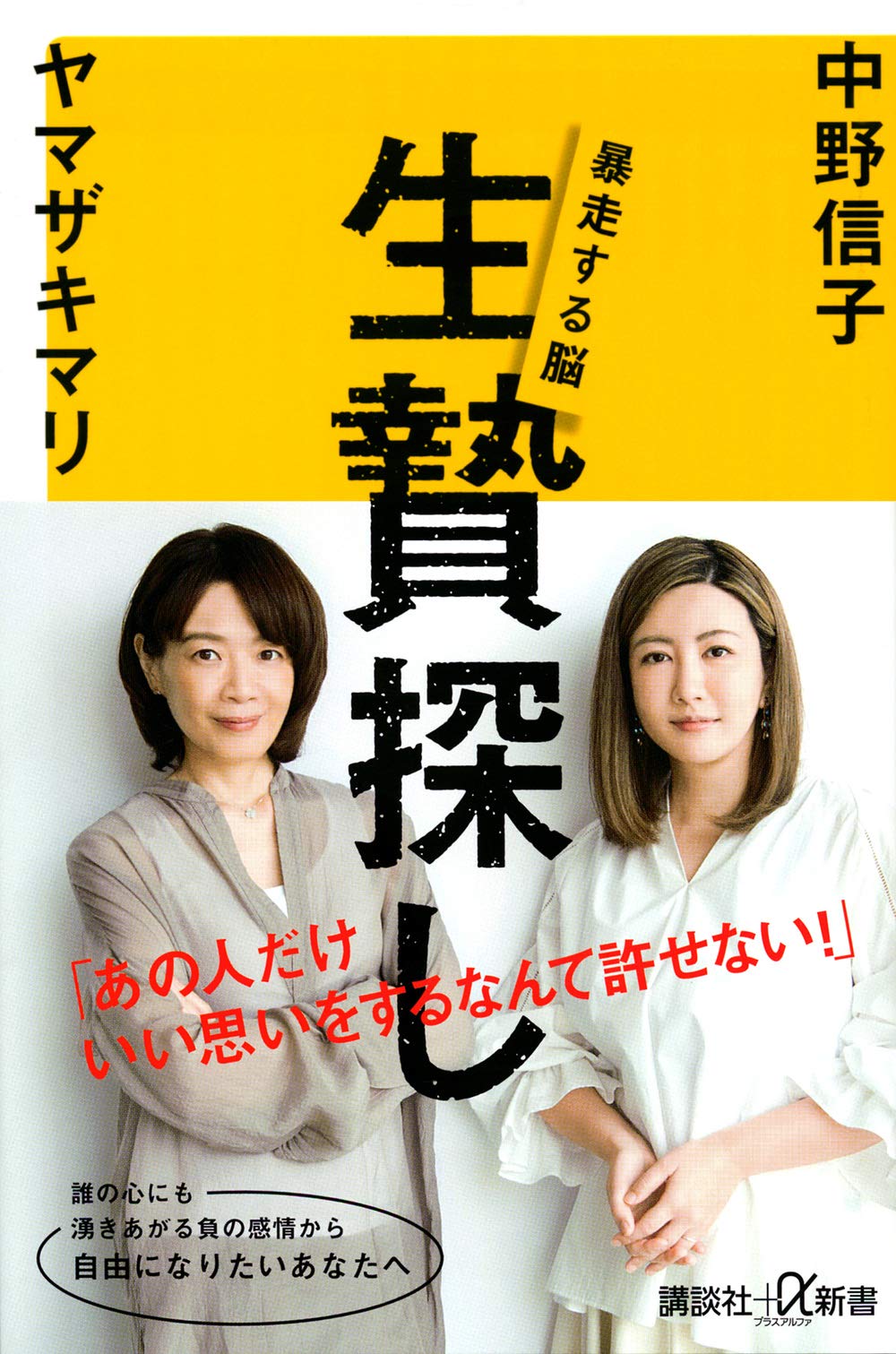

脳科学者・中野信子氏と漫画家・ヤマザキマリ氏が、『生贄探し 暴走する脳』と題して、正義中毒という病に侵された日本社会を憂いながら、心豊かに生きる方法を考察する一冊。

もくじ

■書籍の紹介文

こうあるべきだ!

と、おもわず言動してしまった経験はありませんか?

本書は、「正義」の名の下に生贄を捧げないと気持ちが落ちつかない社会の空気を憂いながら、その空気に負けず、心豊かに生きる方法を考察する一冊。

自粛警察、上級国民・・・。

社会の”正義”を維持するために、異物を徹底的に排除しようとする人間の”異常”な生態。

図らずも、コロナ禍に襲われたことで、さまざまな形になって表面化したと指摘します。

もちろん、生命を維持するために異物を排除するメカニズムを人間は持っています。

しかし、あまりにも不必要な領域にまで過剰に働いていないだろうかと憂います。

なぜ、過剰な暴走が起きるのか。

そもそも、コロナ禍という異常な状況だから起きた”イレギュラー現象”といえるのか。

それぞれの専門領域の知性をぶつけながら、対談形式で進んでいきます。

知的好奇心を喚起させられる、非常におもしろい内容です。

「またやっているよ」と表面的に消費するだけでなく、一段掘り下げることで、教養的な理解がグッと深まります。

「正義」を果たしているつもりが、たんに「同調圧力」に屈しただけ。

自分が「生贄」にならないかという恐怖に怯えながら・・・。

この”病”に罹患しないためには、考えることを放棄しないことです。

「自分には関係ない話」「自分は大丈夫」とおもうことも、同調圧力に屈している証拠かもしれませんよ。

◆一読の価値あり。

生贄探し 暴走する脳

中野信子、ヤマザキマリ

講談社 2021-4-22

Amazonで探す Kindleで探す 楽天で探す

■【要約】15個の抜粋ポイント

人間は、自身が正義を行っていると信じているときには、どこまでも残虐になれるものです。

もし、そこに権威の存在があれば、なおさらです。

残酷な現実を前にしたとき、薄っぺらい夢や安っぽい希望を語ることは、無駄どころか逆効果です。

人々が求めているものは、ごくシンプルな幸せです。

人々が満足するのは、自分も得をした、と実感できる何かを得られたときです。

そのときようやく、人々は他人を攻撃することをやめ、穏やかな心で誰かの不幸をともに嘆き、誰かの幸せを心から喜ぶことができるのです。

足を引っ張られず、悠々と実力をつけたいと願うのであれば、まずはスパイト行動をとる人が多い環境をなるべく避けることです。

今の人間社会も、人からの評価があって自分の存在を自覚する、というのは同じだと思います。

だから、社会の評価が歪んだり、希薄になって満たされなくなった人が、放蕩な行動をとるようになる。

人間の想像力と共感性についての実験があるんです。

この研究では、自分は嫌だと思うタスクでも、他人がやると思うと平気で課してしまうということが明らかにされました。

また、今の自分がやるのは嫌でも未来の自分がやるという設定だと平気でYesと言ってしまう。

多くの人は、未来の自分ですら嫌だと思うという想像力を働かせられないんです。

自信不足が自己顕示欲をどんどんふくらませてしまうとか。

俺たちは正義だから俺たちが気に入らないものは悪、という考え方が根底にあるようにも見えて、怖いのです。

だから、何をしてもいい、と無条件に自分の行動を許してしまうのだとしたら、みんなのための「正義」が、脳で正常に働いていたはずのブレーキをいつの間にかオフにしてしまう。

群衆の熱狂の中、犠牲になった人たちはいわばそうした機構の犠牲者だったのかもしれません。

月並みですが、やはり人間は物質的に満たされるとどこか病んでしまうのですかね・・・。

コロナ禍が起こって、実は、こういうことを客観的に眺めることができる時間が増えたことは、現代人にとってまさに立ちどまって考える時間を与えられたという意味では、よかったと思うんですが。

「自分は大変冷静に今の状況を捉えています」みたいな雰囲気を漂わせている人にも、警戒したほうがいいな、というのが自分にはあります。

六代目中村勘九郎さんとお会いしたときに、歌舞伎の演目には不条理な内容が多いので、歌舞伎は怒りの要素でできているというようなことをおっしゃっていたんですが、だから今のようにあらゆる競技会や演劇やコンサートが実施されない状況下では、人々は負のエネルギーをよいかたちで浄化できず、ネットで嫌なことを書き込んだり、暴動というかたちのアグレッシブさにエネルギーを転換させているのではないでしょうか。

人間にも、そして人間の社会にも高望みはせず、諦観するしかない。

私たちはまるで「優れていないといけない病」に蝕まれているようです。

われわれは、自由と民主主義が許された社会の中で暮らしていると思い込んで日々をすごしています。

でも実態は、”世間体”という、具体的なかたちになっていないだけの民衆による強烈な統制力と、その時々の流動的な倫理によって形成される正義感によって、思想や行動の自由が容赦なく規制された、窮屈な環境の中に置かれているとも言えるのです。

メンタル面の訓練としてまず実践すべきことは、想像力を持ち腐れないようにすることです。

自分の思っていることを自らの力で言語化せず、メディアから発信される言葉に「そうそう、これが言いたかった」だの、「この人の考えていることは自分と同じ」「思っていたとおり」などと安直に便乗してばかりいては、人の脳は退化の一途を辿ることになるでしょう。

自分と分かち合えない意見や思想とぶつかったら、まずはそれを興味深く、面白い現象として受け入れてみればいいのです。

■【実践】3個の行動ポイント

【1736-1】「自分の言動が独り善がりになっていないか」を疑うことを意識する

【1736-2】自分の思いは自分の力で言語化する

【1736-3】自分と違う考えは、まず受け入れて楽しんでみる

■ひと言まとめ

※イラストは、イラストレーターの萩原まおさん作

■本日の書籍情報

【書籍名】生贄探し 暴走する脳

【著者名】中野信子

【著者名】ヤマザキマリ ・ 著者情報

【出版社】講談社

【出版日】2021/4/22

【オススメ度】★★★★☆

【こんな時に】明日の人間関係を良くしたいときに

【キーワード】人間関係、教養、社会

【頁 数】208ページ

【目 次】

第1章 なぜ人は他人の目が怖いのか 中野信子

第2章 対談 「あなたのため」という正義

第3章 対談 日本人の生贄探し

第4章 対談 生の美意識の力

第5章 想像してみてほしい ヤマザキマリ

この本が、あなたを変える!

生贄探し 暴走する脳

中野信子、ヤマザキマリ

講談社 2021-4-22

Amazonで探す Kindleで探す 楽天で探す

中野信子さん、ヤマザキマリさん

素敵な一冊をありがとうございます(^^)

■お知らせ

▼「いいね!」応援をありがとうございます!

※当記事の無断転載・無断使用は固くお断りいたします。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。