【これは良書!】

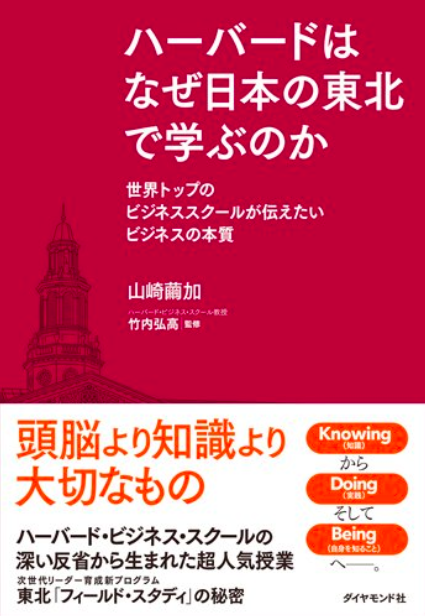

ハーバード・ビジネス・スクール(HBS)・山崎繭加氏が、『ハーバードはなぜ日本の東北で学ぶのか』と題して、世界最高峰の学生が「東北」でなにを学び取っているのかの”現場”を明かした一冊。

■書籍の紹介文

ハーバードが東北地方に注目しています。

なぜだとおもいますか?

本書は、ハーバード・ビジネス・スクール(HBS)で実施されている、東北を学びの場とする「ジャパンIXP」を紹介しながら、なにを感じ、なにを学んでいるのかの”現場”を明らかにした一冊。

東北に根づく「日本人の誇り」。

世界のビジネスを見据える「グローバルな精鋭学生」。

この2つがぶつかり合うことで起こる化学反応が克明に描かれています。

描かれるストーリーの数々に、思わず目頭が熱くなるほどです。

世界最高峰のビジネススクールであるHBSは、変革期を迎えているといいます。

「ケース・スタディ」から「フィールド・スタディ」へと。

その学びのフィールドとして、HBSの学生に『東北』が注目されているのです。

「なんでだろう?」と浮かぶ疑問は、読み進めるうちに解消していきます。

と同時に、自分はどれだけ自分の街、地方、国から学び取っているんだろうかと自問させられます。

それだけ、「フィールド・スタディ」の姿は圧巻です。

学生たちが、東北でなにを学び、なにに感動したのか。

学生たちが、東北に対してなにを貢献してきたのか。

これらに触れることで、日本人としての誇りや自信を再発見することでしょう。

合わせて、自分の生まれ育った場所・国のために何ができるのかを考える機会となります。

◆必ず読んでほしい良書!

ハーバードはなぜ日本の東北で学ぶのか

山崎繭加 ダイヤモンド社 2016-8-19

売上ランキング(公開時):75,291

Amazonで探す Kindleで探す 楽天で探す

■【要約】15個の抜粋ポイント

津波による被害の凄まじさに加え、原発事故も起こったこの東日本大震災では、直接被害を受けていない人々の心も大きく揺らした。

「自分にできることはないか」と考え、被災地に向かったり、寄付を行ったり、自分の人生を考え直したり。

それは日本にとどまらず、ボストンにいたハーバード大学の経営大学院、ハーバード・ビジネス・スクール(HBS)の日本人学生も同じだった。

実践(doing)のスキルがなければ、いくら知識(knowing)があっても役立たない。

また自己の存在(being)からくる価値観や信念を反映した自己認識がなければ、doingのスキルも方針が定まらない中で有効に使うことはできない。

福島成蹊高校の理事長や教師たちは、竹内教授が学生を笑わせながら鮮やかに議論を盛り上げていく姿を見て「これが学生の力を引き出せる教育か」と衝撃を受けていた。

今まで自分たちがやってきた、先生が笑顔など一切見せず一方的に話をするような授業とは一体何だったのか、と深く考えるきっかけになったそうだ。

多少大げさだが、日本の教育の草の根からの変革に、訪問を通じてわずかながら力を与えられたとも言えるのではないか。

そして、それこそがHBSの学生が限られた時間でできる東北への真の貢献、ボランティアなのではないかと思っている。

震災をきっかけに日本でも変化が起きており、非常に面白いソーシャル・アントレプレナーが一斉に生まれてきていることをHBSに知ってもらいたい、という思いも強かった。

そこで、第2回の全体テーマも「復興のためのイノベーション:事業戦略とアントレプレナーシップ」と設定した。

日本の小さな浜の小さなカフェでのプロジェクトは、HBSの学生にとって「ソーシャル」と「ビジネス」を同時に実現していくことの難しさ、そしてその素晴らしさを肌身で知るリアル経験となった。

はまぐり堂は蛤浜、秋保ワイナリーは秋保温泉郷、そして東北。

(略)

彼らの想いや活動を理解していく過程で、HBSの学生は「事業は利益獲得のため、利益は株主のため」というよくある議論を離れ、改めて事業の目的とは何か、利益とは何のためにあるのか、という問いを考え直す機会を得たのである。

震災後ひたすら被災地で活動を続けながら何をしたら東北のためになるかを考えて、そこから立ち上がったまだまだ小さい事業ではある。

でも、そこにグローバル展開の可能性がある、とHBSの学生たちは感じ取った。

MBAからは最も遠い存在とも言える東北の農家の小野さんが試行錯誤でやってきたことが、自分たちが経営やビジネスについてMBAで学んできたこととぴたりと合致する。

だからこそ、小野さんにとって本当に役立つ提案ができる。

そんなリアルな経験によって、HBSの学生たちは「ビジネスは共通言語」であり、MBAで学んできたことは企業だけでなく社会の様々な場所でいきる、ということを改めて確認したのである。

何を成し遂げたいかという目的や志が明確であれば、どうやったら上手くできるか、成功するかというのは、後からついてくる。

何よりも重要なのはコンパスとなる志を自分の中に確立すること。

頭で分かっていてもすぐ忘れてしまいがちな人生の基本を、小野花匠園もフィッシャーマンジャパンもその事業の進め方、生き様から、HBSの学生に教えてくれた。

学生の提案の内容そのものが、すぐに女川の町づくりに役立ったかどうかはよく分からないのが正直なところだ。

しかし、こうしてHBSの学生とがっつり組んで女川のことを考えるという機会は、町にとってもすごく刺激になったそうだ。

町の人もHBSとの交流を通じてこの5年間で確実に変わってきたという。

最初はハーバードという名前に圧倒され一歩引いた感じで対応していたのが、このところは町のことや自分がやっていることを、胸を張って堂々と話せるようになってきたとか。

ここまで築いてきた関係を大切に、ジャパンIXPが続く限り、女川を訪問し続けられたらと願っている。

どこに行っても何かしらその場所に対する問いを持ちながら接し続けるHBSの学生の姿を見て、こうやってすべてに接していたら人生豊かになるだろう

個人的な意見ではあるが、日本は「実るほど頭を垂れる稲穂かな」ということわざもあるし道徳教育が大切だなどと言ってはいるが、現実には偉い人が偉ぶってしまう、人の間に上下をつけて自分より下だと思うと雑に扱うことが多い社会だと感じている。

このところよく叫ばれる「グローバル人材育成」も、ほとんどが言語やスキルの教育の話ばかりだ。

もちろん言語とスキルも必要だが、同時に人格も磨き、人を尊重して真摯に耳を傾ける、人間としての基本のようなものもしっかりとみずからに刻んでいくようにしないと、「頭もものすごくよいけど、めちゃくちゃ性格もよい」HBSの学生のような人たちと同じ舞台で仕事をするなんてとても無理ではないだろうか。

「Make a difference in the world.(世界を変えよ)」

学生たちはジャパンIXPの経験を通じ、東北を超えて日本の大ファンになるとはいえ、ただただ日本を絶賛しているわけではない。

日本への理解を深めると同時に、冷静に日本の課題もみつめている。

■【実践】3個の行動ポイント

【803-1】「何を成し遂げたいか」について考えて、書き出してみる

【803-2】日常の風景の中に、意図的に問いをつくってみる

【803-3】自分の人間性を高めるためには?と自問する

■ひと言まとめ

※イラストは、イラストレーターの萩原まおさん作

■本日の書籍情報

【書籍名】ハーバードはなぜ日本の東北で学ぶのか

【著者名】山崎繭加 ・ 著者情報

【出版社】ダイヤモンド社

【出版日】2016/8/19

【オススメ度】★★★★★

【こんな時に】他人の生き方に触れたいときに

【キーワード】教養、社会、ビジネス理論

【頁 数】312ページ

【目 次】

第1章 なぜ世界トップのMBAが東北に足を運ぶのか

第2章 HBSが東北で取り組んだこと

第3章 ビジネスの本質を体で覚える:事業の目的と利益とは?

第4章 グローバルとローカル、伝統と革新は矛盾しない:世界に通じるモノと人

第5章 普段と違う場に身を置きみずからの目的意識を再認識する:モチベーションの源とは?

第6章 コミュニティを変革する:分野と世代を超えたリーダーシップ

第7章 HBSの学生に学ぶこれからのリーダー像

第8章 ジャパンIXPがもたらしたもの

この本が、あなたを変える!

ハーバードはなぜ日本の東北で学ぶのか

山崎繭加 ダイヤモンド社 2016-8-19

売上ランキング(公開時):75,291

Amazonで探す Kindleで探す 楽天で探す

山崎繭加さん、素敵な一冊をありがとうございます(^^)

■お知らせ

▼【聴いてね♪】書評ラジオ番組

「米山智裕のBook of the Week」

▼「いいね!」応援をありがとうございます!

※当記事の無断転載・無断使用は固くお断りいたします。

コメント

-

2017年 1月 05日

この記事へのコメントはありません。